地下水环境监测那些事儿

地下水资源作为人类生产、生活中不可或缺的重要资源,起着非常重要的作用,而地下水的监测是反映土壤污染状况的重要手段,地下水的监测具有非常重要意义。

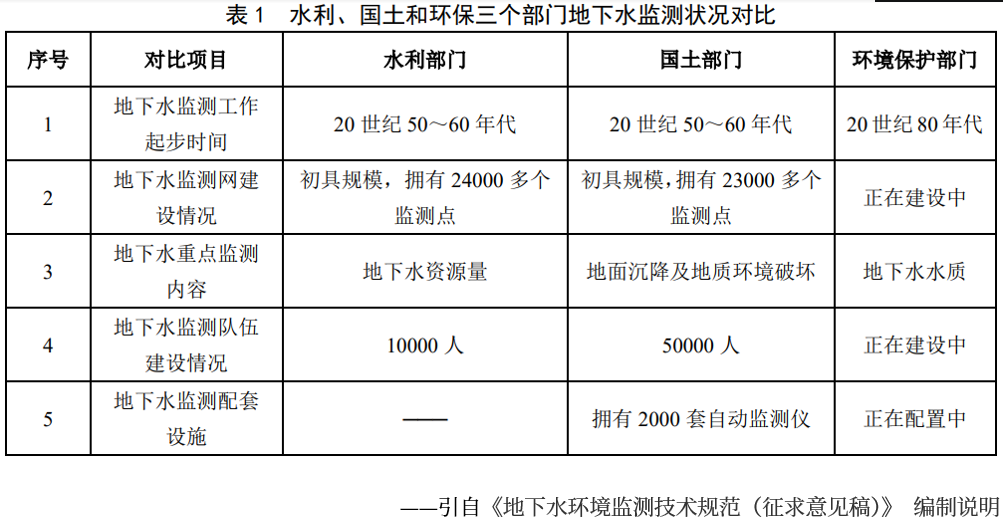

从表1不难看出,地下水的监测有着悠久的历史,可以追溯到上世纪50、60年代,国土部门和水利部门就开展相关工作,起步较早,已经形成一定规模的地下水监测网络及监测队伍。国土部门注重对地质环境的相关监测,水利部门注重对地下水资源的监测。我国环保部门的地下水监测工作起步较晚,而且主要是针对地下水水源地环境的监测,还没有形成较完整的地下水环境监测体系。

相关政策

《全国地下水污染防治规划

(2011—2020年)》

2011年《全国地下水污染防治规划(2011—2020年)》的发布拉开地下水污染防治工作序幕,为地下水环境监测发展打下坚实基础。

《地下水污染防治实施方案》

2019年发布的《地下水污染防治实施方案》中提到,

到2020年,初步建立地下水污染防治法规标准体系、全国地下水环境监测体系;全国地下水质量极差比例控制在15%左右;典型地下水污染源得到初步监控,地下水污染加剧趋势得到初步遏制。

到2025年,建立地下水污染防治法规标准体系、全国地下水环境监测体系;地级及以上城市集中式地下水型饮用水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体为 85%左右;典型地下水污染源得到有效监控,地下水污染加剧趋势得到有效遏制。

到2035年,力争全国地下水环境质量总体改善,生态系统功能基本恢复。

《“十四五”生态环境监测规划》

2021年《“十四五”生态环境监测规划》中提出“着眼风险防范,完善土壤和地下水环境监测”,以地下水型饮用水水源地和地下水污染源(“双源”)为重点,加强地下水污染风险监测评价,加强地上-地下协同监测。

地下水监测工作作为基础支持,有着非常重要的作用。

基本概念

地下水

地表以下饱和含水层的重力水。

资料来源《地下水环境监测技术规范》

地下水污染

是指人类活动产生的有害物质进入地下水,引起地下水化学成分、物理性质和(或)生物学特性发生改变而使其质量下降的现象。

资料来源:生态环境部土壤生态环境司

地下水污染来源

地下水污染来源包含生活污染源、农业污染源、工业污染源、其他污染源。如矿山、油气田开采和工业生产过程中产生的各种废水、废气和废渣的排放和堆积,农业生产施用的肥料和农药(化肥易引发氮、磷元素的超标)、污水(或再生水)灌溉,市政污水管网渗漏、垃圾填埋的渗漏等。随着土壤和地表水环境污染的加剧,大面积的污染土壤(层)和受污染的江河湖泊也成为地下水的持续污染源,使地下水污染与土壤和地表水污染产生了密不可分的联系。

资料来源:生态环境部土壤生态环境司

地下水污染特点

隐蔽性:主要体现为地下水赋存于地表以下的地层空隙中,样品的获取难度大、分析检测要求的技术水平高、污染源识别困难等。

长期性:主要体现为地下水在含水层中的运动特征复杂,且多数情况下地下水的运动极其缓慢。地下水一旦受到污染,即使彻底清除了污染源,地下水质恢复也需要很长时间。

难恢复性:主要体现为,污染物不仅会存在于水中,而且会吸附、残留在含水层介质中,不断缓慢地向水中释放,因此单独治理地下水难以实现恢复的目的。

资料来源:生态环境部土壤生态环境司

地下水污染监测项目

资料来源:《地下水环境监测技术规范》