新污染物前沿合作 | 岛津成像质谱显微镜助力揭秘PFOS及替代物OBS对动脉粥样硬化发生的影响

概述

近日,大连海事大学环境科学与工程学院徐丹教授团队在《Environment & Health》期刊发表最新研究成果“PFOS and Its Substitute OBS Cause Endothelial Dysfunction to Promote Atherogenesis in ApoE-/- Mice”,探索全氟辛烷磺酸(PFOS)及其替代物全氟壬烯氧基苯磺酸钠(OBS)引起血管内皮功能失调的作用机制及对动脉粥样硬化(AS)发生发展的影响。本研究结合应用岛津成像质谱显微镜(iMScope QT),直观呈现PFOS在小鼠主动脉中的空间分布,揭示其在血管壁的显著富集现象,为环境污染物毒性机制研究提供了重要数据支持。

关键发现

与PFOS相比,OBS导致血管内皮功能障碍,对促进动脉粥样硬化的发生发展产生更显著的影响,表现出更大的心血管健康风险。

1

在相同暴露剂量下,OBS虽在小鼠血液中浓度低于PFOS,但OBS暴露小鼠会更早出现血脂异常,产生更严重的炎症反应和内皮屏障破坏。

2

体外实验显示,与PFOS相比,OBS对人脐静脉内皮细胞的细胞活力产生更明显的抑制作用,引起更高水平乳酸脱氢酶(LDH)的释放。

3

不同于PFOS,OBS通过激活MAPK/ERK信号通路,显著降低细胞连接蛋白表达,导致内皮通透性增加,造成血管内皮屏障损伤。

岛津成像质谱显微镜iMScope QT助力PFOS及OBS在小鼠主动脉富集的可视化研究

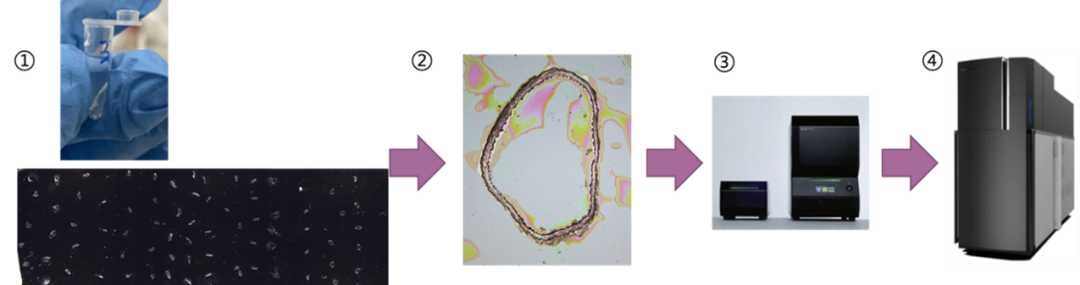

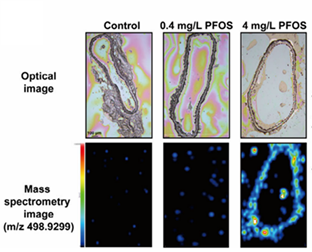

研究采用岛津iMScope QT成像质谱技术,对PFOS及OBS暴露小鼠的主动脉切片进行分析,实验流程如图1所示。结果显示高暴露组中PFOS(m/z 498.9299)在血管壁内层显著富集(如图2所示),其信号强度与暴露剂量正相关,而OBS在小鼠主动脉在没有明显富集。

图1 成像质谱实验流程示意图

图2. 不同暴露剂量下PFOS在小鼠主动脉分布的质谱图像

岛津成像质谱显微镜通过将光学成像与质谱成像结合为一体,精准定位污染物分布,证明PFOS在小鼠主动脉血管中的蓄积特性,为环境毒理学研究提供“形态学+化学成分”双重数据,助力精准解析污染物毒性作用机制及风险评估。

总结

环境污染物与人体健康的关联性研究受到广泛关注,先进的质谱技术成为揭示环境污染物毒性作用机制的重要研究手段。岛津成像质谱显微镜iMScope QT为环境污染物在生物体内的代谢、蓄积及作用机制研究等开辟新路径,未来可更多应用于新污染物的毒性机制和健康风险评估研究。

参考文献:

Zhang et al. (2025). Environ. Health. DOI:10.1021/envhealth.4c00206

相关阅读

往期推荐

岛津倾心助力环境大比武,感谢信彰显实力和信赖

岛津成像质谱技术助力白芷活性成分分布和硫熏工艺研究

2025药典丨新增的植物生长调节剂残留量测定法通过审议

近期热门视频

更多精彩视频,尽在岛津中国视频号,欢迎关注~